昌都圖吧

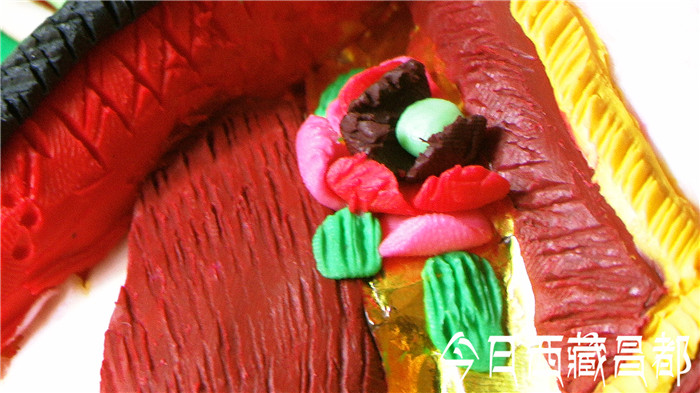

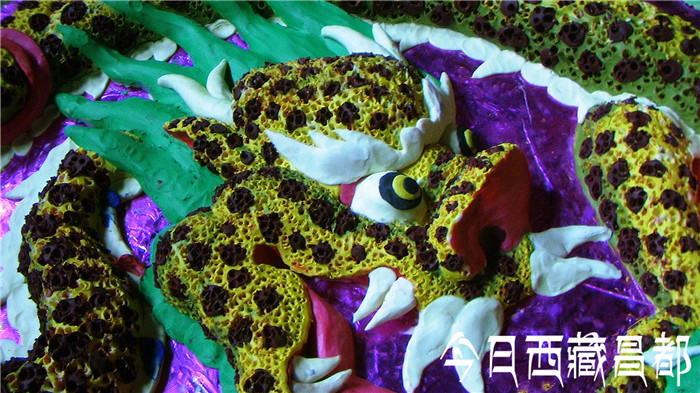

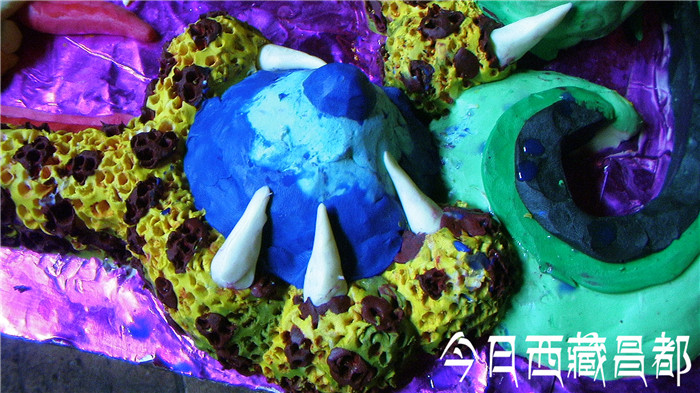

昌都酥油花

上傳時(shí)間:2014-04-14 10:51

<

>

-

安顺市| 永春县| 万全县| 绥芬河市| 东源县| 宝鸡市| 灌阳县| 理塘县| 泌阳县| 崇左市| 根河市| 米脂县| 怀仁县| 兰溪市| 松溪县| 乳源| 灵宝市| 同心县| 天气| 新绛县| 迭部县| 澄城县| 辉县市| 永胜县| 潜山县| 哈巴河县| 库尔勒市| 扶余县| 泗水县| 卓资县| 宁蒗| 峨眉山市| 大港区| 承德市| 那曲县| 新竹市| 新营市| 织金县| 甘谷县| 桑植县| 阿尔山市|

安顺市| 永春县| 万全县| 绥芬河市| 东源县| 宝鸡市| 灌阳县| 理塘县| 泌阳县| 崇左市| 根河市| 米脂县| 怀仁县| 兰溪市| 松溪县| 乳源| 灵宝市| 同心县| 天气| 新绛县| 迭部县| 澄城县| 辉县市| 永胜县| 潜山县| 哈巴河县| 库尔勒市| 扶余县| 泗水县| 卓资县| 宁蒗| 峨眉山市| 大港区| 承德市| 那曲县| 新竹市| 新营市| 织金县| 甘谷县| 桑植县| 阿尔山市| 酥油花[1]是雕塑藝術(shù)的一種特殊形式。藏語覺安欽巴,意為“十五供品”,亦稱“酥油花”。它是以酥油為原料,以人物、花卉、飛禽、走獸、樹木等人和事物為主題的一種高超的手工油塑藝術(shù),具有悠久的歷史。最早產(chǎn)生于西藏的苯教。公元641年,文成公主進(jìn)藏 和藏王松贊干布完婚時(shí),帶去釋迦牟尼佛像一尊,在大昭寺內(nèi)供奉。這尊佛像原來沒有冠冕,宗喀巴學(xué)佛成功以后,在佛像頭上獻(xiàn)了蓮花形的“護(hù)法牌子”,身上獻(xiàn)了“披肩”,還供奉了一束“酥油花”,這就是酥油花的來歷。塔爾寺是宗喀巴的誕生地,不久酥油花就傳到這里,并在塔爾寺得到弘揚(yáng)和發(fā)展,在明萬歷年間這種油塑技藝傳到塔爾寺后,在當(dāng)?shù)厮嚾藗冮L期精心研制下達(dá)到了很高的藝術(shù)造詣。藏族信教群眾有向寺院奉獻(xiàn)酥油的習(xí)俗,一般僅供點(diǎn)佛燈和僧人食用。而每逢藏歷年正月十五之前,他們將純凈的白酥油送到塔爾寺,寺中的僧藝們?cè)谄渲腥噙M(jìn)各色礦物染料制成塑造用的胚料,然后在寒冷的房間中搭架塑造。為防止制作中酥油因體溫融化影響造型,他們不時(shí)將手塞進(jìn)刺骨的雪水中降溫。[2]

酥油花[1]是雕塑藝術(shù)的一種特殊形式。藏語覺安欽巴,意為“十五供品”,亦稱“酥油花”。它是以酥油為原料,以人物、花卉、飛禽、走獸、樹木等人和事物為主題的一種高超的手工油塑藝術(shù),具有悠久的歷史。最早產(chǎn)生于西藏的苯教。公元641年,文成公主進(jìn)藏 和藏王松贊干布完婚時(shí),帶去釋迦牟尼佛像一尊,在大昭寺內(nèi)供奉。這尊佛像原來沒有冠冕,宗喀巴學(xué)佛成功以后,在佛像頭上獻(xiàn)了蓮花形的“護(hù)法牌子”,身上獻(xiàn)了“披肩”,還供奉了一束“酥油花”,這就是酥油花的來歷。塔爾寺是宗喀巴的誕生地,不久酥油花就傳到這里,并在塔爾寺得到弘揚(yáng)和發(fā)展,在明萬歷年間這種油塑技藝傳到塔爾寺后,在當(dāng)?shù)厮嚾藗冮L期精心研制下達(dá)到了很高的藝術(shù)造詣。藏族信教群眾有向寺院奉獻(xiàn)酥油的習(xí)俗,一般僅供點(diǎn)佛燈和僧人食用。而每逢藏歷年正月十五之前,他們將純凈的白酥油送到塔爾寺,寺中的僧藝們?cè)谄渲腥噙M(jìn)各色礦物染料制成塑造用的胚料,然后在寒冷的房間中搭架塑造。為防止制作中酥油因體溫融化影響造型,他們不時(shí)將手塞進(jìn)刺骨的雪水中降溫。[2]